Автопортрет

Екатерина СиротинаЯ нажала на отбой, и нудный голос Клавдии Петровны, учителя рисования, замолк. Телефон вновь завибрировал, я застыла: отклонять не вариант, разговаривать тоже. И я запульнула сотовым в стену. Он отскочил в рамку с рисунком, стекло затрещало и разлетелось.

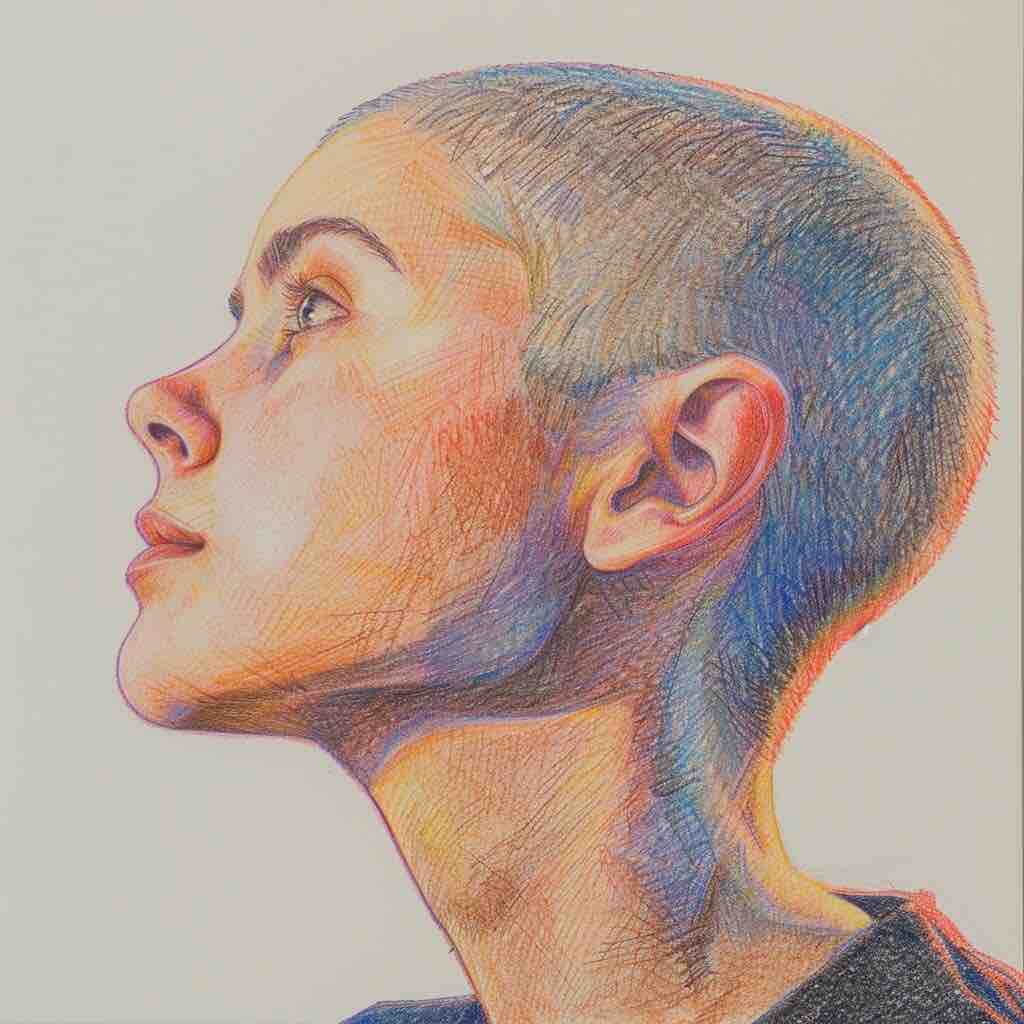

В разбитой рамке — мой автопортрет. Года полтора назад рисовала. Пепельно-серым и бежевым карандашами тщательно выписаны завитки густых и длинных волос, полные губы, коричневым — глубина яремной ямки.

В комнату вошла мама, взглянула на осколки стекла, вздохнула, но сказала:

— Пойдём обедать?

Я усмехнулась и почти без сарказма ответила:

— Пойдём. Помоги только на коляску пересесть.

На кухне мама налила мне борщ и села напротив:

— Ну, рассказывай, кто обидел?

Пришлось рассказать.

— Клава знаешь что задала? Три портрета нарисовать. Свой, подруги, и третий — кого я сама хочу. К концу четверти.

Мама сначала не поняла:

— Нат, давай учебный год закончим? До конца четверти ещё два месяца, сдай старые рисунки, твой портрет есть, кстати.

Мне хотелось заорать, но я спокойно ответила, только чуть-чуть голос дрогнул:

— Есть. Только на нём не я.

Прекрасно знаю, как выгляжу: белые губы, острые скулы и взгляд побитой собаки. Я провела ладонью по голове, ёжик рыжих волос чуть кололся. Даже цвет волос, и тот другой.

Мама не сдавалась:

— Нарисуй себя сейчас. Ты же всё равно карандаши из рук не выпускаешь.

Я поморщилась:

— Такой? Лысой и тощей? И всей деревней будут меня обсуждать и жалеть? Спасибо за совет. А подругу? Может, Машку? Или из тех, старых? Которые через три месяца, как мы уехали, забыли, что вообще существую?

Мама сжалась, и мне так больно за неё стало, что я пожалела о каждом слове:

— Дочь, ты ж знаешь, людям трудно быть рядом, когда у человека горе какое или болеет он.

Но это такие слова... Вообще, я все слова вижу. Вот правда. Эти «доча, ты ж знаешь», они как сухие осенние листья, их если в руке сжать — мысленно, конечно, — они с тихим хрустом в пыль превращаются и исчезают. А Машка, она когда говорила, я всегда видела воду: быструю весеннюю, или спокойную, отражающую небо, или дождь, например.

Я улыбнулась:

— И зачем такие друзья? Знаешь, я иногда думаю, что Машка просто где-то далеко. Вот раньше можно было представить, что человек уехал и не пишет, ну забыл о тебе. Теперь не получится. Она пост о том, как всё хорошо, в пять вечера выложила, а в два ночи её уже не стало. Мам, не плачь. Ну прости меня. Пожалуйста.

У меня случается такое, лишнее болтаю. Но хочется говорить об этом: нас же всех когда-то не будет. Но меня, возможно, раньше. И эти слова нужны, они как пластырь. Мне же страшно. Особенно ночью.

Мама специально заговорила строго:

— Я не плачу. Это нервное. Я к Клавдии Петровне зайду завтра. Не думай о плохом. Ты дома. Твоя задача пойти: уже февраль, а врач сказал, что к лету надо бы ходить. Ясно?

Я кивнула:

— Пойти. Ему бы мышцы вырезать, и кость на железку заменить, посмотрела бы, как он ходит. Не ходи к Клаве. Ну её. Машка просила, чтоб я её нарисовала. А я отказывалась — вот красивыми снова станем. Дура, да?

Машка такая светлая, улыбчивая, с ней всё как-то легче было и проще. Когда после второй химии у меня полезли волосы и их пришлось сбрить, я рыдала. И тут пришла Машка:

— О, Таша, да мы с тобой как сёстры теперь. Ещё вот румянец немного посгонишь, и вообще за однояйцевых сойдём.

Через три минуты мы уже смеялись. И мама шикала, что громко. А потом Маша умерла. Уже год как.

Я отложила ложку. Есть расхотелось.

— Дочка, и всё же жизнь продолжается. И папа переживает.

Да, папина мечта, чтобы я в жизнь вернулась, он так это называет, общаться там начала, из дома выходить. И не понимает, что той, прежней, Наты уже нет. А новую я ещё сама не знаю.

Как-то ночью проснулась оттого, что папа на меня смотрит. Он прячется в тени за дверью, не знает, что я чувствую его взгляд. Он часто так делает. И сам не замечает, как вздыхать начинает. Но всё же в целом нормально. Я дома. Мама дома. Лишнее удалили, пусть даже этим лишним оказалась моя левая нога. Можно это я страдать буду?

Папа вышел в коридор, оделся. Чуть стукнула входная дверь, из прихожей потянуло влажным мартовским ветром. Мы с ним раньше по утрам любили гулять, особенно когда Еловка разливается, и дикие гуси, и аисты, и утки прилетают, и воздух громкий становится, и свободой пахнет. Папа у меня такой. Даже слов не подобрать. Он для меня всё что угодно сделает.

Я только один раз видела, как он плачет. Когда врач сказал, что протез мне могут поставить по ОМС, но ходить я не смогу. А если не по ОМС, то папе за всю жизнь столько не заработать. И вот тогда он заплакал. Мне благотворительный фонд помог, повезло.

На улице светало.

Тихий стук в дверь, папа вернулся.

Мама открыла.

— Извини, ключи забыл.

— Ничего страшного. Идём на кухню, я блины доразведу. Пожаришь?

Папа хмыкнул:

— Конечно.

Запахло жареным тестом и сладостью. И домом.

Свет восходящего солнца попал на рисунок. Может, и прав папа, хватит прятаться? Уже пять месяцев дома.

Я протянула руку за голову, дёрнула шнурок — засветилась лампа. Дотянулась до ходунков, вцепилась в холодный металл, почти подтащила к себе, но тут они грохнулись. Сразу же в комнату вошёл папа. А я сделала вид, что сплю. И он ушёл.

Чуть позже мама ушла в магазин, папа уехал на работу, я осталась одна.

Разложила на уровне живота мольберт, прикрепила лист бумаги. Простым карандашом наметила девичий профиль. К обеду мама вернулась. Я ей суп погрела. Правда, это было не быстро. Три раза упала, два встала, а третий — когда уже суп был нагрет — не смогла, дожидалась маму на полу.

К вечеру портрет Маши был готов, я показала его маме:

—Узнаёшь?

—Маша. Как хорошо, что ты её всё же нарисовала.

—Ты знаешь, я решила, что смерть не повод выбрасывать людей из списка друзей.

Апрельской ночью Еловка разлилась так, что даже в окно был виден бурлящий поток, который с грохотом нёсся по улице. К утру вода спала. Папа вытащил из сарая деревянные дорожки — всю зиму делал, постелил — от двери до калитки и от калитки до асфальтовой дороги. Мы с мамой наводили красоту: укладывали волосы, красили губы и рисовали мне румянец.

Счищая грязь, как зимой снег, по улице протарахтел трактор. На обочинах дороги остались груды ила и песка. Я с поддержкой мамы вышла на крыльцо. Папа помог спуститься со ступенек. Весеннее солнце слепило, отражаясь в лужах, в капели с крыш, в стёклах соседских домов. Воздух вибрировал от щебета воробьёв. Я глубоко вздохнула: пахло прелью, свежей травой и свободой. Тихо пошла. Рядом папа катил коляску — для подстраховки. Он улыбался, здоровался со всеми, с кем-то разговаривал. Одна только знакомая ляпнула:

— Ну что же, Наташенька, тяжело? Плохо ходят ножки?

Я отвела взгляд, решила промолчать, но не смогла:

— Без мозгов наверняка тяжелее, да, тёть Жень?

Мать тут же прошептала: «Ната, нельзя так». Женщина недовольно поджала губы. Но тут папа добавил:

—У нас всё хорошо, ты, Жень, не переживай.

А сам прибавил шаг.